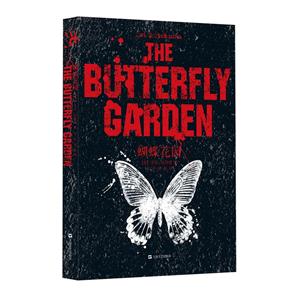

蝴蝶花園 本書特色

一座豪華宅邸的核心隱藏著外人永遠無法探知的隱秘而美麗的花園,園子里有芬芳的花朵和蔥郁的樹木,還有園主所收藏的珍貴的“蝴蝶”,花園長長的走道兩側,陳列著炫美絕倫的“蝴蝶”標本。這座花園由一個自稱“園丁”的男人看管……

“園丁”變態地搜羅著年輕貌美的“蝴蝶”,并在“蝴蝶”美麗的時候將其定格制成標本展示欣賞。

花園中的每一縷空氣都來自特殊的氣體通道、每一個角落都覆蓋著閃動紅光的監視器和黝黑的監聽器、每一個池塘水道的下面都安置著隱蔽的感應器……

突然,這座“蝴蝶園”因為意外暴露在人們的視線中,幸存的“蝴蝶”——女孩瑪雅,成了警方調查這起駭人聽聞的案件的惟一線索。隨著瑪雅曲折迂回的離奇訴說,恐怖的秘聞鋪展在FBI的面前……

蝴蝶花園 內容簡介

問世僅一個月電影版權即被《荒野獵人》和《超能特工》的制片方合力買下。

短短一個月圖書銷量就升至6位數,至今北美銷量已超35萬冊。

美國某著名網站電子書暢銷榜榜首圖書,并占據排行榜數周。

版權狂售15國。

一部難得的高人氣高分心理懸疑驚悚小說,美國某著名網站超12 000讀者推薦,星評4.3。

一個安靜的幸存女孩的平板直敘,卻將世界上美好的事物與*變態的施虐兇殺交織在一起,畫面感紛呈,讀起來情節沖突激烈,節奏感強,結局更是出人意料。

蝴蝶花園 節選

I

技術員告訴他說,在玻璃另一邊的女孩自打被他們帶進來,始終一言不發。開始他不覺得奇怪,畢竟她經歷了好幾次傷痛。但是透過單向鏡觀察了她一會兒,他便開始懷疑自己剛才的判斷了。她跌坐在硬邦邦的金屬凳上,下巴擱在一只纏著綁帶的手上,另一只手則在不銹鋼桌子上劃著不知什么圖案。眼睛半瞇著,眼簾以下的皮膚是整塊整塊的淤青色,一頭黑發也沒有洗過,顯得枯燥,亂糟糟在腦后扎成一個結。顯然她已經累爆了。

盡管如此,他也不愿意承認她遭受了精神創傷。

聯邦特工維克多?漢諾威一邊抿著咖啡,一邊打量著女孩,他在等著自己的隊友們,至少要等到他搭檔來。警隊里排名第三的干將還在醫院里,試圖跟進其他女孩的情況,并試著——如有可能的話——查詢她們的名字,拿到她們的指紋。其他的特工和技術人員都在案發的那幢房子里。幾乎沒有任何消息傳回來,他此刻只想趕快打個電話回家,跟自己的女兒們說幾句話,知道她們一切都好就行。因為他在問話方面,特別是面對受過創傷的孩子們問話很有一套,所以他才被留下,等到合適的時候,讓他進去跟這位受過特別傷害的女孩談談。這是明智之舉。

他看到氧氣面罩在她鼻子和嘴巴旁壓出淡粉色的痕跡,看到她臉上殘留的污垢和煙漬。女孩的雙手和左邊的胳膊纏著繃帶,穿著一件醫院路人給她的薄汗衫,汗衫外面看得見被繃帶厚厚包裹著的輪廓線條。她只穿了條綠色的手術服褲子,打著寒戰,蜷縮著赤裸的雙腳,以免觸碰到冰冷的地面,卻一句抱怨的話也不說。

他連她的名字都不知道。

其實大部分他們救出來的女孩的名字他都不知道,也不知道那些沒等到他們搭救就早已死去的女孩們的名字。眼前這女孩只跟那些跟她一起的女孩說過話,對其他人一概不理,即便這樣,還是無法知道女孩子們的名字,關于她們的信息也都無法獲取。反……正,他沒法因此真的覺得,既然這樣他也只能無事可為。“你可能會死,或許不會,現在只管放松,等醫生來。”這樣的話對其他女孩有效,但是對她就不敢保證了。

她先在椅子里坐直了,然后將兩只胳膊慢慢地舉過頭頂,直到整個后背都似弓一樣彎曲起來。麥克風傳出脊椎骨受到擠壓后發出的咔咔響聲。她搖搖頭,倒在桌子上,臉頰貼著金屬桌面,手掌也平壓在桌面上。她背朝著玻璃墻,她知道他還有其他人會在后面觀察她,只是她這樣背對著玻璃墻,反而暴露了另外一件有意思的事,即那些線條。

醫院曾給過他一張背部的照片。一眼他就瞥見她后肩兩側上那些斑斕的色彩。其他的就看得不是很清楚,但是透過薄汗衫隱隱約約能看見一些線條。他從口袋里拿出照片,貼在玻璃上,比對著彩印照片和透過襯衫隱約可見的線條。這本來不算什么,可是所有受害女孩都有類似的文身,雖然顏色各異,設計也不同,但是性質是一樣的。

“警官,你覺得這是他對她們做的?”一位技術人員盯著監視器問道。攝像機在審問室那邊錄著像,在這邊的屏幕上,能看見她被放大的臉,她雙眼緊閉,呼吸平穩。

“我們會查清楚的。”他不喜歡推測,特別是在還不了解情況的時候。這樣的案件還是他干這個工作以來頭一遭遇到,物證遠比他們想象的還要糟糕。他凡事已經習慣估計到*糟糕的結果。一個小孩走丟了,你再怎么忙得不著家,也不能指望*后能找到生還的小可憐。他認為凡事可以抱以這樣的希望,但不能抱以這樣的期待。他見過*小的小孩尸體,小得讓人難以想象用什么棺材才能收殮;也見過連強暴是什么都不懂的小孩遭到了強暴。但手上這件案子太出乎意料了,不知怎么了,他連該從哪里下手都不知道。

他甚至連她到底幾歲了還不知道。醫生猜測女孩在16到22歲之間,可他覺得光靠猜是沒用的。如果她只有16歲,那或許應該到兒童服務中心之類的地方找個相關的人來,但是醫院里到處都是那樣的人,再找一個來只是添亂。本來找他們來應該能解決問題,至少能做點什么——可他們卻根本幫不了忙。他想象著,自己的女兒們要是像這個女孩一樣被鎖在一間房里時,該會做什么?估計她們誰都不能像她這樣若無其事。這一點說明她比自己的女兒們年齡稍大些,或許她之前多次練習過假裝若無其事?

“埃迪森和拉米雷茲那邊有消息嗎?”他問技術員,視線一刻沒有離開女孩。

其中一位技術員回答說:“埃迪森正在趕回來的路上;拉米雷茲還在醫院,跟*小的那個女孩的父母在一起。”伊芙沒看房間里的女孩,也沒看監視器。她家里有個小寶寶。維克多想,要不讓她回去——可她剛休完產假,今天是**天上班——還是讓她留下吧,如果她撐不住了應該會主動說的。

“就是因為她,才起了追查的念頭嗎?”

“又有個女孩幾天前剛失蹤,在商場里和幾個朋友買東西時突然不見了。她的朋友們說她出了試衣間,到購物區拿同款衣服的其他號,就再也沒回試衣間。”

失蹤的人又多了一個。

他們在醫院里對所有女孩子,包括在來醫院途中,或剛到醫院就死掉的,都拍了照片,并搜索失蹤人口數據庫,與她們的照片作比對,可是比對的結果得等一段時間才會出來。每當探員或醫生詢問那些狀態稍好一些的女孩叫什么名字時,她們個個都是轉過頭看這個女孩,因此很明顯,她是頭兒。被問到的女孩子們都一聲不吭,其中有那么幾個似乎剛想說,卻禁不住嗚咽起來,搞得護士們來回跑著照顧她們。

但是審問室的這個女孩就不一樣了。問她叫什么名字,她就走開,人人都看得出,她對自己被找到這件事絲毫不覺觸動,因此在場的一些人斷定,她或許不一定是受害人之一。

維克多嘆了口氣,把剩下的咖啡一口喝干,再把紙杯壓扁,扔進門口的垃圾桶里。他覺得還是得等拉米雷茲來會好些;像這樣的情況,多一位女性在場總好些。她能來嗎?也不知她會跟那對父母待多久,又或許媒體曝光照片的信息后,其他的父母也會紛紛涌進醫院。他想如果照片傳到媒體那里,他皺著眉頭立刻打消了這個想法。他討厭把受害者照片布滿電視屏幕或是報紙頁面,那樣只會讓受害者永遠忘不了發生過的傷害。起碼要等到失蹤人的信息得到確認了再說吧。

身后的門砰砰地打開又關上了。房間隔音,但玻璃被震出了聲響,女孩立刻坐了起來,瞇著眼睛看著玻璃。也許,玻璃那邊有她認識的人。

維克多沒有挪動身子,除了布蘭登?埃迪森,沒人會那樣摔門。“怎么樣?”

“他們對比了一些近期的報告,孩子們的父母都在趕來的路上了。到現在為止,全是東海岸的。”

維克多從玻璃上揭下照片,重新放回外套口袋里。“還有沒有關于這個女孩的信息?”

“她被帶來后,有幾個女孩叫她瑪雅。姓什么還不知道。”

“是她真實的名字嗎?”

埃迪森哼了一聲,說:“不確定。”他笨手笨腳地拉起外套的拉鏈,里面穿著他的紅人隊T恤。只要應急小組找到了生還者,維克多小組哪怕在休假也得被調回來處理案件。參照埃迪森平時的穿衣品位,維克多看到他沒穿印著裸女的T恤已經倍感欣慰。“有一組人在主屋那里搜索,看那個混蛋有沒有留下什么個人物品。”

“我們都看到了他留下的那些女孩,她們大概就是他的個人物品了。”

大概是想起了在出事房屋那邊看到的情形,埃迪森沒有回嘴。“為什么挑這個女孩?”他問到,“拉米雷茲說還有一些其他的女孩傷得不重。雖然更膽小,可她們更愿意說話。這個看起來不會輕易張嘴。”

“其他女孩都盯著她。我想知道為什么。她們一定特別想回家,可又為什么要看她的臉色行事,都不說自己的名字?”

“你覺得她是主謀之一?”

“我們先得查清楚是不是。”維克多從柜子里拿出一瓶水,深吸一口氣。“好了。我們去跟瑪雅談談。”

他們走進審問室時,她靠著椅背坐著,紗布裹纏的手指交叉橫放在肚子上,這種自我保護的姿勢超乎他的想象,跟他一起的搭檔皺著眉頭,顯然也覺得出乎意料。她掃了他們一眼,雖面無表情,卻發現了一些細節,心里有了些許的盤算。

“謝謝你跟我們過來,”他跟她打招呼,實際上他只能如此,“這是特工布蘭登?埃迪森,我是特工的頭兒維克多?漢諾威。”

她嘴角微微上揚,做出帶著一絲微笑的表情,他可不覺得這是在微笑。“特工的頭兒維克多?漢諾威,”她重復道,聲音沙啞,仿若被煙熏過似的,“真是拗口!”

“你想叫我維克多嗎?”

“我無所謂,不過謝謝你!”

他摘下帽子,然后遞給她一瓶水,趁此機會想想如何換一種方法跟她談。她不害羞,因此她肯定不屬于心理受到創傷類的。“一般情況下,自我介紹還應該包括其他的一些東西。”

“一些對你們有用的趣事?”她說,“你喜歡編籃子,游長泳。埃迪森嘛!喜歡穿迷你裙,踩高跟鞋上街?”

埃迪森砰的一拳砸在桌子上,吼著:“你到底叫什么名字?”

“別沒禮貌啊!”

維克多咬著嘴唇,克制著,不讓自己笑出來。他曉得,一旦笑出聲來,他會更加生氣,那等于是火上澆油了。盡管知道這一切,可他還是想笑。“請告訴我們您的尊姓大名好嗎?”

“謝謝,還是算了吧。我不想說。”

“有些女孩叫你瑪雅。”

“那你還問我干嘛?”

聽到埃迪森使勁吸氣的聲音,維克多還是裝作不知道。“我們想知道你是誰,你怎么到這兒的。我們可以想辦法送你回家。”

“那如果我說我不需要你們幫忙呢?”

“我真的很好奇,你為什么之前沒有回家?”

她似笑非笑地看著他,那表情像是贊同他所說的。她長得很漂亮,大麥色的皮膚,淺棕色的眼睛,像琥珀一樣可人。可她就是不怎么笑,所以看上去也就不那么可人了。“你我都很清楚啊。不過我已經不在那兒了,不是嗎?我能直接從這兒回家的。”

“你家在哪兒?”

“我自己都不知道,我那兒的家還在不在呢。”

“這事可不能開玩笑!”埃迪森突然厲聲說道。

女孩冷冷地看著他。“不,當然不是開玩笑。有人死了、有人被毀了,我清楚得很,你為此是很不耐煩的。因為這些破事,你不能去踢球,被緊急叫回來了。”

埃迪森漲紅了臉,把拉鏈拉到了領口。

維克多接著女孩的話,說:“你看起來不怎么緊張。”

她聳了聳肩,抿了一小口水,小心地用綁著繃帶的手握著水瓶。“我應該緊張嗎?”

“跟聯邦特工說話,大多數人都會緊張的。”

“這種談話跟他——也沒什么不一樣,”她咬住了裂開的下唇,疼得皺眉頭,血珠迅速滲透了裂開的皮膚。她又喝了一小口水。

他溫和地追問:“跟誰?”

“跟他,”她回答,“花匠。”

“那個劫持你們的人——你們跟他的花匠說過話?”

她搖搖頭。“他就是花匠。”

※

你要知道,我這樣叫他,不是因為害怕,也不是因為敬畏,更不是因為受到了調教。這個名字根本不是我給他取的。我們這么叫他,只是我們對他一無所知,跟我們不知道那是個什么地方一樣。不知道的東西可以被生生地造出來,那么*終還有什么是沒被造出來的也就變得無所謂了。我想,這大概就是實用主義吧。那些溫暖友愛的人,需要得到別人的肯定,可結果呢,卻成了斯德哥爾摩癥患者,剩下我們這些人就成了實用主義者。這兩種品性我都見過,我選擇后者,即講求實惠。

我一到花園,就聽到了這個名字。

剛到花園時,我頭疼得厲害,比起我之前因宿醉引起的頭疼至少要強一百倍。一開始我疼得連眼睛都睜不開,只要呼吸就疼得像頭快被劈開似的,更別說動一動了。大概我發出了什么聲兒,突然間有一塊冰冷的濕布蓋住了我的額頭和眼睛,然后有個聲音跟我說,這只是水,她可以保證。

我更加恐慌了,不知是出于對她的這種應對自如的關心,還是出于“她”是個女的,我無法判別。

當時綁架我的兩個人都不是女的,起碼這一點我能肯定。

當時感覺到一只胳膊麻利地搭到我的肩膀上,輕輕地扶我坐了起來,然后把一只玻璃杯貼到我嘴邊,“我保證,這只是水。”她又重復了一遍。

我喝了。其實我喝的是否“只是水”已經無所謂了。

“你吞藥片行嗎?”

“行。”我輕輕地回答道,可是就連發生這么輕的聲音都疼得像是要在我頭骨上鑿出個洞來。

“那,張嘴吧。”我倚著她張開了嘴。她把兩片藥片放在我舌頭上,然后又把水拿起來。我乖乖地吞下藥,她就讓我躺到一個硬硬的床墊上,床單冰涼涼的,我不停地泛惡心,想吐。她好長時間沒再說話。我的眼前各種彩燈似的光點慢慢地停了,意識好像也逐漸恢復了。她看我有了反應,用塊布幫我蓋住臉,擋住頭頂的光,我才漸漸不眨眼了。

“你以前做過好幾次這樣的事吧。”我用嘶啞的聲音問道。

她把那杯水遞給我。

即使她弓著身子,坐在床邊的一個高腳凳上,也看得出她身材高挑。她的長腿和纖長的肌肉線條像一位亞馬遜女戰士,或者把她比作一個母獅子好像更貼切些,因為她靠著的姿勢像只柔軟的貓。蜜棕色的頭發凌亂地盤在頭頂,卻也不難看,露出一張棱角分明的臉,和一雙閃爍著金色光芒的深棕色眼睛。她穿著一襲黑色的絲綢裙子,高高地系在脖子上。

她任憑我打量,反而像是松了口氣。我猜我這樣要比發抖或是發火要好些,那些她大概也都見識過。

我重新注意到新添滿的水。“他們叫我利昂奈特,”她跟我說,“就不用跟我說你的名字了,說了也用不上。如果可以的話,你*好還是忘了自己的名字吧。”

“我們在哪兒?”

“花園。”

“花園?”

她聳聳肩,她連這種動作都做得很優雅,行云流水一樣。“叫什么都差不多,叫花園就行。你想看看嗎?”

“你大概不認識從這里出去的小道?”

她只是看著我。

好吧。我晃著床邊的腿,用拳頭撐著坐起來,這才發現我衣服都沒穿。

“衣服呢?”

“給。”她拿給我一片黑色的絲綢布料,穿上才發現是一件緊身及膝的裙子,領子很高,后背很低,非常低。如果我有腰窩的話,我穿上后她一定能看到。她幫我系好屁股上的繩狀腰帶,然后輕輕把我推向門口。

這房間陳設簡單,簡單得有點過了頭:一張床,一處角落里有個小小的馬桶和洗手池,另一處角落里放著像是開放式淋浴的東西,除此之外就什么都沒有了。墻壁是用厚玻璃做的,沒有門,只有門洞。每面玻璃內外都有一條軌道。

看到我緊皺眉頭地看著軌道,利昂奈特解釋道:“會有一堵墻降下來,把我們都關住,什么人都看不到。”

“經常嗎?”

“有時候。”

0蝴蝶花園

THEBUTTERFLYGARDEN0

從門洞出去是一條窄窄的走廊,往右邊走,可一直走到盡頭,往左手沒有路可走了。正對著我的還有一個門洞,上面有更多那樣的軌道,這個門洞通向一個潮濕陰涼的洞穴。洞穴的盡頭有一個拱門,微風掠過幽暗的石壁吹過來,墻壁上映出瀑布反射的光斑,潺潺的水聲隱隱約約鉆進耳朵。利昂奈特帶我從水簾后走進花園,眼前的美景簡直不可方物。蓊蓊郁郁的樹葉和樹叢中,五光十色的花爭奇斗妍,蝴蝶成群地嬉戲其間。外層立著一個人造的懸崖峭壁,*高處還有更多的綠植和樹木,峭壁邊上的樹直沖玻璃屋頂,一層層延伸到一望無際的遠處。我能透過稍矮的綠植看到黑色高墻,但再遠就看不到了。藤蔓環繞,只留出些許空著的地方,那大概是通往門廳的入口,就像我們之前走過的入口一樣。

花園中庭大得難以想象,還沒看到那些繽紛的色彩,我已經被碩大無朋的空間震驚了。瀑布分流,細流蜿蜒匯入一個睡蓮裝飾的小池塘,白沙小徑穿過綠植通往其他的門口。

天花板透射進深紫色的光,間或有玫紅和靛青的光閃過——應該是晚上。我是在一個風和日麗的下午被挾持的,不知為什么,我的直覺反應是已經不在同一天了。我緩緩地轉身,想把周圍的一切都收進眼里,可是要看的實在太多。我的雙眼連那里的一半都看不完,腦子連我看到的一半都處理不了。

“什么鬼?”

利昂奈特笑了,卻又立刻收回笑聲,生怕被人聽到。“我們叫他花匠,”她說得不冷不熱,“貼切吧?”

“這是個什么地方?”

“歡迎你來到蝴蝶花園。”

我轉身問她到底什么意思,然后就看見了那個。

※

她慢慢地喝了口水,讓瓶子在手里滾來滾去。待她安靜下來,維克多才輕輕敲了下桌子,問她道:“哪個?”

她沒有回答。

維克多從口袋里掏出照片,放在兩人中間的桌子上,又問:“這個?”

“你都知道答案了,還要問我,要我還怎么信你。”可她塌下雙肩,靠到椅子背上,恢復了之前的姿勢。

“我們是聯邦特工,我們是公認的好人。”

“難道希特勒覺得他自己是壞人嗎?”

埃迪森突然把身子挪到椅子的邊沿,“你把我們跟希特勒比?”

“不,我只是跟你們討論認知和道德的相關性而已。”

他們一接到指令,拉米雷茲就直接去了醫院,維克多趕來這里配合處理堆成小山似的報告。埃迪森負責現場,但他處理這種恐怖事件總要發脾氣。想到這兒,維克多回來看著桌子那頭的女孩,問:“疼嗎?”

她摸著照片上的線條說:“疼死了。”

“醫院說這得有幾年了?”

“你問我?”

“你得回答我。”他重復剛才說的話,不過這回帶了一絲笑意。

埃迪森沖他皺起了眉頭。

“醫院有很多特點,但不包括完全無能。”

“這又在說什么了?”埃迪森插嘴問。

“對,這有好幾年了。”

多年來他一直詢問女兒們的成績、考試和交男友之類的問題,因此積累了一些經驗。這一問一答的套路也可用于現在這場合。他一聲不吭,一分鐘,兩分鐘,他看著女孩快速但仔細地翻動著手里的照片。要是團隊大一點話,里面的心理醫生們或許可以就此說上一通了,分析出幾條門道來。“他找誰來干這事呢?”

“這世上他絕對信任的人。”

“多才多藝的人。”

“維克——”

維克多雙眼仍然盯著女孩,一邊用腳踢搭檔的椅子腿,想惹他生氣。可結果是除了女孩臉上露出似笑非笑的表情之外,其他什么事也沒有發生。實際上,事情不該這樣,真的是絲毫不該這樣,可是事情仿佛又就是這樣!

女孩看著裹成手套一樣的手指頭邊上的紗布。“扎針的時候聲音很大的,你知道嗎?明明不是你自己選的。可不選也是選,因為還是有其他選擇的。”

“死。”維克多猜。

“比死還可怕。”

“比死還可怕?”

埃迪森的臉變得煞白,女孩看見他這樣,沒有譏笑他,卻認真地對他點了點頭。“他明白。不過話說回來,你們都沒經歷過這個,是吧?紙上寫的和實際情形可不是一回事。”

“什么比死更可怕,瑪雅?”

她用指甲摳著食指上的一處新痂,慢慢揭起來,點點血珠透過紗布滲出來。“你要是知道找一套文身工具有多容易,估計會被嚇到。”

※

到那里的**周,為了讓我安安靜靜地不哭不鬧,每天都會在我晚餐里悄悄地加點什么。那幾天利昂奈特也一直陪著我,但是其他女孩——其中好幾個做得很明顯——都遠遠地躲著我。有一天吃午飯時,我問利昂奈特她們為什么躲著我,她說沒有為什么,這是件很正常的事。

她塞了一大口沙拉到嘴里,然后說:“哭哭啼啼總是搞得人心煩。”這位神秘的花匠,且不管他做的其他事,他給我們的飯菜倒是極好的。“女孩子們大多不愿哭,一般哭只會在知道了要如何安頓某個女孩時。”

“只有你不哭。”

“事情總得要人做。不過,如果必須要我去做的話,我也能忍住,不讓自己掉淚。”

“我在你面前沒有掉一滴淚,你該很欣慰吧。”

“啊,對了。”利昂奈特插了一片烤雞肉,轉著叉子。“你從小到大哭過嗎?”

“哭有什么用?”

“我該愛你呢,還是該恨你?”

“決定好了跟我說,我會見機行事的。”

她大笑起來,露出一口白牙。“保持這個態度,但別對他這樣。”

“為什么他非要堅持讓我晚上吃安眠藥?”

“預防萬一啊,這不是外面還有個懸崖呢。”

我忍不住猜想,要有多少女孩曾經跳過崖,他才會想到采取預防措施的。那堵人造圍墻估計得有25,或者30英尺

英尺:1英尺約等于0.3048米,此處25—30英尺約合7—10米高。

高吧?人從上面摔下來會死嗎?

我漸漸地習慣了,在藥效過去之后,我在空蕩蕩的房間里醒來,也習慣了醒來后發現,利昂奈特在床邊的凳子上坐著。可在**周的*后一天,我醒來時卻發現自己趴在一個墊著硬墊的長椅上,屋子里布滿著濃濃的消毒水味。這不是原來的那個房間,這個房間要大一些,玻璃墻也換成了金屬墻。

而且,還有別人在這里。

剛開始我還看不到,麻醉劑效果仍很強,我的眼皮就像黏在一起,完全睜不開。但我能感覺到旁邊還有別人。我保持呼吸勻稱,繃緊了想聽到點什么。突然一只手落在我光著的身子上。“我知道你醒了。”

是個男人的聲音,不高不低,典型的大西洋中部氣質。其實還蠻好聽的。那只手慢慢輕撫過我的腿、屁股,然后是脊柱溝。房間里不冷,但我身上起了一層雞皮疙瘩。

“你*好別動,否則我們可能都會后悔。”我想轉頭,順著聲音面向他,卻被那只手按住了后腦勺,沒辦法動彈。“我不想因為這個綁住你;那樣線條就毀了。如果你覺得你沒辦法不動,我也可以給你點兒東西讓你安靜下來。再說一遍,我不想這樣。你能不動嗎?”

“為什么?”我問道,聲音輕得可憐。

他把一片光滑的紙塞進我手里。

我想睜眼,但是安眠藥讓我比平常早上起床時更困。“如果你不打算現在就開始,能讓我坐起來嗎?”

那只手撫過我的頭發,指甲輕輕地撓了下我的頭皮。“可以。”他聽起來好像很吃驚,不過還是扶我坐起來。我擦了擦眼角的淚珠,開始看手里的圖片。我能感覺到他的手還在摸著我的頭發。我想起了利昂奈特,還有那些我曾遠遠看到過的女孩子們,我其實對這些不驚訝。

覺得很惡心,但一點不驚訝!

他站在我身后,空氣里充斥著刺鼻的古龍香水味,保守點估計,這香水價格不菲。我面前有一整套文身工具,墨水在一個托盤上一字排開。“今天做不完。”

“你為什么要給我們文身?”

“因為花園里一定要有蝴蝶。”

“就不能用比喻意義上的蝴蝶嗎?”

他笑起來了,聲音里透著愜意。這個人愛笑,而且不管什么原因,想笑就笑,有點由頭就會笑起來。相處一段時間,就會了解到些事情,這是我了解到的他*大的特點了。他想要在生活中找更多樂子。“怪不得我的利昂奈特喜歡你。你還挺野的,跟她差不多。”

我沒答話,沒什么好說的。

他小心地勾著手指把我的頭發攏起來放到肩后,然后拿起梳子給我梳頭。梳順了,還不停地梳。我覺得他喜歡梳頭,大概跟他喜歡文身一樣。在別人允許的時候,給別人梳頭是種很單純的樂趣。*后他給我扎了個馬尾,用皮筋綁住后又綰了個髻子,用發圈和發卡固定住。

“現在趴下吧,請!”

我照著他說的那樣趴下。趁他走動的時候,我瞄到了他的卡其褲和系扣襯衫。他不讓我面朝他,讓我把臉緊貼在黑色皮革上,雙手可以隨意放在兩側。這姿勢不怎么舒服,但也不是特別難受。我繃緊了自己盡量不動,結果他輕輕地拍了下我的屁股。“放松,”他跟我說,“如果你繃太緊,反而會更疼,好得也更慢。”

我深吸了一口氣,盡量讓肌肉放松。雙手握拳,然后又松開。每次松手,我就放松了一點點背部力量。這是索菲婭教我們的,其實主要是為了不讓惠特妮總是崩潰——

……

蝴蝶花園 作者簡介

多特·哈奇森,第一部小說《一個受傷的名字》是基于莎士比亞《哈姆雷特》的一本青少年小說,之后出版的《蝴蝶花園》是一部成人心理驚悚小說。哈奇森曾經在童子軍營地、手工藝品店、書店以及在文藝復興節上工作,她一直與自己內心的青少年愉快地共處,這也是她引以為傲的地方。她喜歡雷雨、神話、歷史,還喜歡重復看一些值得反復欣賞的電影。

- 主題:

簡介: 來自各地的少女被富豪父子綁架并囚禁在秘密花園里。“花匠”在少女背后文上精美的蝴蝶翅膀,“賦予”她們新的名字。少女們從此與現實世界隔絕,成為供“花匠”父子侵犯與褻玩的“蝴蝶”……“蝴蝶”二十一歲時,會被制作成樹脂標本,永遠留在花園中。而那些“破損的蝴蝶”,被鞭尸后埋進泥土的深處,在被世人遺忘的時光里分解腐爛…… ?但是好在,girls help girls……

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

朝聞道

- >

山海經

- >

姑媽的寶刀

- >

隨園食單

- >

巴金-再思錄